Ho lasciato l’ospedale di Sciacca. Ora torno a scrivere, con fatica.

C’è una persona che merita di essere raccontata. Una di quelle che non hanno voce. Non è certo la prima volta che mi imbatto in loro. Hanno anche cambiato i percorsi della mia vita. Adesso in fondo non rischio, consapevolmente, la mia vita, come era accaduto in un altro inverno, ventinove anni fa. Allora, tornavo a casa, in Italia, dopo aver trascorso il Natale in una cittadina della Croazia, Osijek, da mesi assediata e sotto i bombardamenti delle milizie serbe. Rientravo a casa, stravolto dalla stanchezza, ma contento di aver trascorso quel Natale in un luogo di guerra, un luogo che non era sulle prime pagine dei giornali. Vi era andato poco prima di me un prete francese, anzi un cardinale. Aveva celebrato messa nella cattedrale deserta. Intorno all’altare, ha raccontato Roger Etchegaray, c’era solo un pugno di giornalisti. Mi aveva colpito quel breve resoconto, la lontananza, la solitudine e nonostante tutto la presenza in quel luogo di persone umili e forti, che non avevano dimenticato né quel luogo né chi vi abitava. Per questo avevo trascorso a Osijek quel Natale del 1991.

Oggi, ci sono altre guerre. Non nella ex Jugoslavia, ma in terre ugualmente vicine. Appena al di là di un breve tratto di mare che divide ed unisce la Sicilia alla Libia. Accade così che nella stanza accanto alla mia, in ospedale, arrivi un ragazzo, ventotto anni, libico. Una mano fasciata, un dito da operare. Una vita da profugo, oggi tornato nel mondo degli irregolari. Un tempo scandito dalla raccolta delle arance nella vicina Ribera, senza contratto di lavoro. Se ne stava seduto in corridoio, per ore ed ore, lo sguardo smarrito e quasi perso nel vuoto. Una maglietta ed un paio di pantaloni consunti, un paio di scarponcini sempre ai piedi. Segno che non aveva pantofole con sé. I medici del reparto già lo conoscevano. Era venuto un mese prima, per farsi curare quel dito che gli faceva male. Se ne era andato subito, appena gli avevano detto che doveva farsi operare. “Devo mandare i soldi a mia madre” aveva detto “e questa è la stagione in cui si raccolgono le arance a Ribera”. Dopo l’Epifania era tornato. Il dolore al dito ormai insopportabile. Eppure prima di tutto c’era la voglia, l’ossessione di tornare nelle campagne di Ribera, da dove vengono quelle arance, grandi e sugose, che trovi anche al nord e all’estero.

Farsi operare subito e poi scappare al lavoro. Desiderio difficile da esaudire, tanto più in un ospedale pubblico. Mettersi in fila, in attesa, anche per operarsi non è l’eccezione, ma la regola. Così in corridoio arrivano le sue urla, un italiano stentato ma comprensibile a chi è vicino al letto. “Sono qui da quattro giorni. Niente, niente. Lo so io perché: “sono arabo e gli italiani mi passano davanti”. Non è vero, perché io sono italiano e ho fatto quattro giorni di attesa. Certo io ho protestato, ho anche minacciato di lasciare l’ospedale. Il ragazzo libico va ben oltre. Minaccia di gettarsi dalla finestra della camera, se non cambia qualcosa. C’è chi non gli crede, anzi vorrebbe cacciarlo. C’è invece chi lo scuote come un ramo. E’ uno degli infermieri di turno. Lo tiene stretto tra le sue braccia e lo guarda negli occhi, come se il suo sguardo potesse essere la traduzione delle sue parole. E lo terrà d’occhio per tutta la notte. In reparto, pian piano, comincia a scorrere un po’ di speranza, la trasmettono al ragazzo gli altri pazienti e gli infermieri. La paura rimane. La vedi nella serranda abbassata della finestra, l’unica di tutto il reparto. Chi bestemmia contro il ragazzo appare, invece, solo con il suo odio.

L’operazione arriva non il primo mattino, ma quello successivo. Il tempo però è volato. Segno che la solitudine non è più la padrona. Sarà il dolore a scuotere, di li a qualche ora, gli animi di tutti. E’ già sera inoltrata quando la mia porta si apre e le luci vengono accese. “Dottore, la prego può venire di là. Noi non ce la facciamo più a reggerlo.” Nella stanza accanto è rannicchiato nel letto come un bambino, che ha dolore e che urla. Mi vede e porge la mano fasciata. “Habibi, ti fa male, vero?” Risponde con un cenno del capo, su un volto segnato dalle lacrime. E grida ancora per il dolore. L’infermiere accanto a me vuole rassicurarmi: l’antidolorifico comincerà presto a far effetto. “Habibi”, gli indico la flebo che si trova appesa sulla sua testa e comincia un intreccio di parole arabe, inglesi ed italiane, con l’unico scopo di convincerlo che il dolore post-operatorio presto diminuirà.

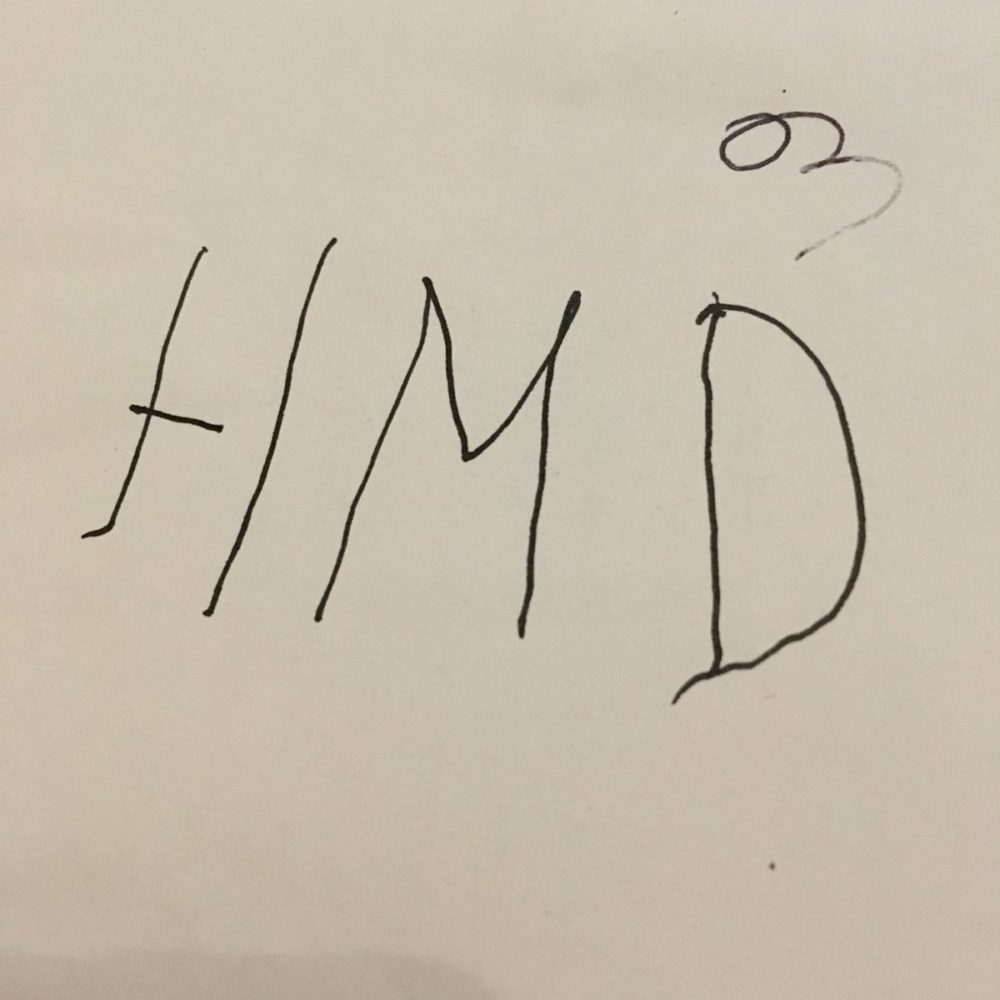

Il mattino dopo ci portano entrambi a fare le rispettive radiografie. Il suo nome non si riesce trovare nel computer. Allora l’infermiera prende u en pezzo di carta e gli chiede di scrivere il suo nome. E’ la prima volta che lo vedo: la calligrafia è malferma, ma è chiaro: HMD. In italiano, dovremmo leggerlo “Hamdi”

E’ stato come una chiave nella porta di una casa. Hamdi è un ragazzo di Misurata. La città della Libia dove noi italiani abbiamo portato un ospedale militare da campo, per curare tutti, civili e miliziani che combattono ai margini della città. Una città vero bastione del governo di Tripoli, governo filo-islamico moderato riconosciuto dalle Nazioni Unite, a cui si contrappone il governo di Bengasi, controllato dal generale Khalifah Haftar e sostenuto da un ex generale, il presidente dell’Egitto Abdel Fattah Al Sisi. Il padre di Hamdi è morto, probabilmente in battaglia. Il resto della famiglia, la mamma e il fratello più piccolo, profughi nella vicina Tunisia.

Il racconto di Hamdi si snoda tra Misurata, Tunisi e Ribera, nelle cui campagne è approdato un anno fa. Mi guarda ed alza la mano davanti ai miei occhi. In italiano dice: “Dove vado? Se torna dolore, dove vado?” Quando sei in ospedale e ti dicono che stai per andare via, ti prende quasi sempre una sottile angoscia: se accade qualcosa ce la farò a casa? Hamdi voleva far capire che lui una casa non l’aveva. Sono andato dal medico del reparto e gli ho detto: può trattenere il ragazzo libico un giorno più in ospedale? Mi ha guardato stupito e voleva dire: come, proprio lui che voleva scappare? “Si, vuole rimanere, perché ha paura di uscire”. “Va bene, può rimanere un giorno in più.”

Hamdi è rimasto in ospedale non uno, ma due giorni in più. Mi dicono che era contento quando è uscito. La dignità e il futuro di un ragazzo libico profugo si difende in questo modo. Le guerre si vincono salvando un ragazzo dalla disperazione.

Grazie!

Episodio da libro cuore!

Hamdi sono tutti i nostri figli, al nord o all’ estero, per lavoro o per studio.

Una storia toccante. Ma una storia vera che sembra una pagina di un romanzo. La storia degli ultimi che non dobbiamo mai dimenticare! Complimenti!